小学科学课堂:“瓶子里的龙卷风”

2024-06-21

对低年级的学生来说,科学课的实验环节简直像“魔法”一般吸引他们。“但科学和STEAM教学不应该被简单地‘物化’为炫酷的实验,冰山之下,更应该关注的是思维探究、知识迁移,润物细无声地培养学生预测,观察、思考、记录、分享的能力”,小学部科学组谭老师如是说。今天,我们要走进谭老师一年级的“龙卷风”课堂。

课前,谭老师准备了许多与天气相关的科普绘本和孩子们最喜欢的《螺丝钉》科普动画。每位同学要在教室后的阅读区看五分钟绘本,并用自己话分享出来,才能进入课堂观看动画。这样既能让学生充分安静下来,同时也能帮助他们拓展知识面。

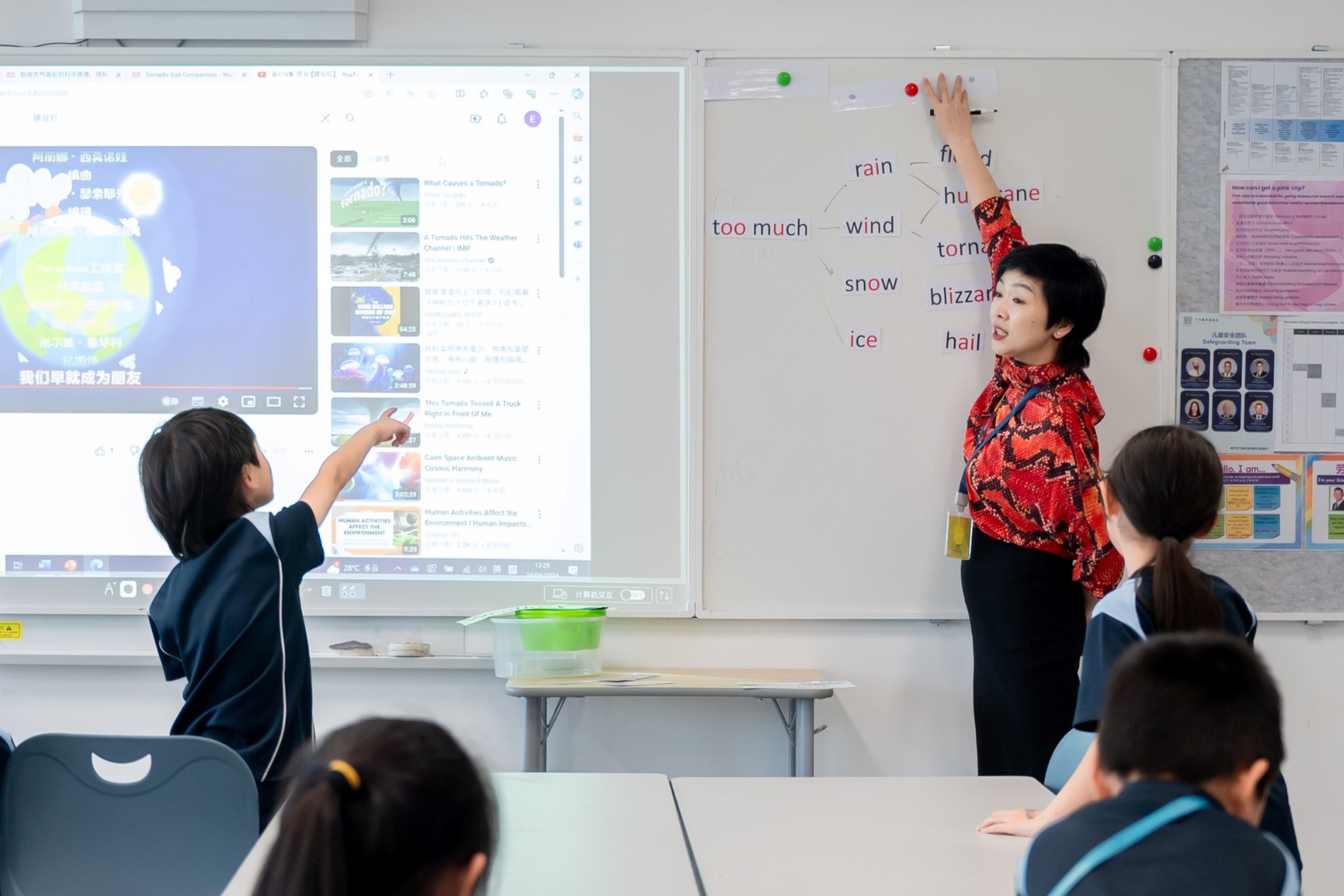

拥有多年跨学科英语教学经验的谭老师,在课堂导入时设置了巧妙的复习环节,她带同学们回顾了描述天气的单词。

“如果某一种天气‘过少too little’或者‘过多 too much’,会变成什么呢?”,谭老师的启发不仅引发了同学们的思考,还一起解锁了许多新的单词。

“比如too much ‘Rain’ 会形成‘洪水 Flood’;too little ‘Rain’会形成‘干旱 Drought’”。

“老师,如果too much rain 和too much wind会变成什么呢?”,同学们开始发散思考起来。

“以上现象被称为'极端天气 severe weather',请看图片’”,谭老师展示出龙卷风的图片让同学们观察和描述。

“它很厉害,能吹走房子”,“它有旋涡”,“它像黑洞一样”……

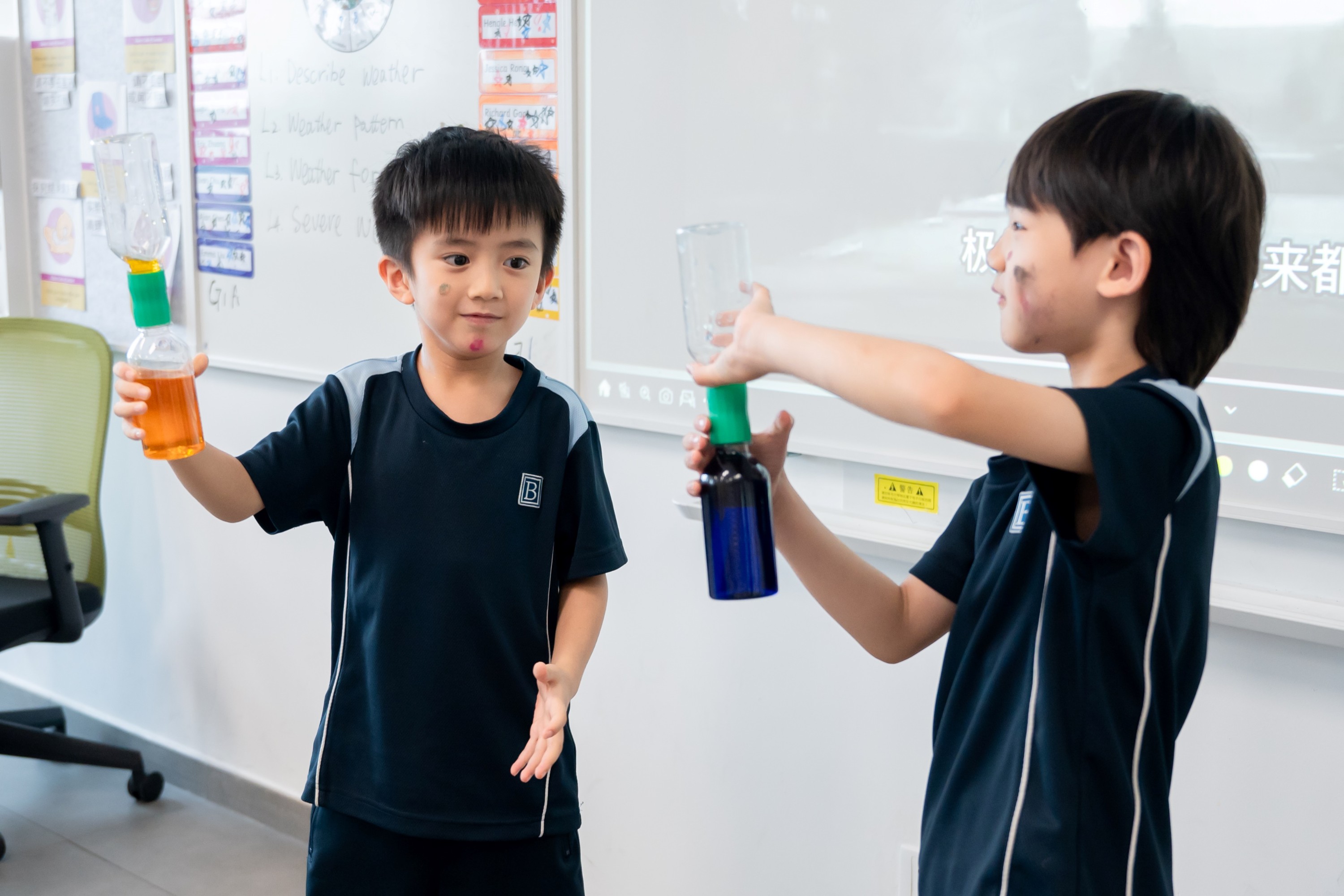

那么龙卷风到底是如何形成的呢?谭老师拿出两组实验道具邀请两位学生根据自己的观察和猜想制作出“瓶子里的龙卷风”。

两位同学有技巧地晃动瓶子里的水,其中一组很快就成功了,而另一组却怎么也摇不出“龙卷风”。原来这是谭老师故意设置的“对照陷阱”,她分别重复了两位同学的实验操作,让大家观察两组实验的不同之处。

细心的同学很快看出了端倪——

“因为这个瓶子的水少一些,另一个瓶子是满的。”

“要往同一个方向旋转!”

大家推导出龙卷风形成的必要条件后,每个人的实验都成功了。原来,瓶子如果装满水就无法形成“压强”,谭老师引导同学们揭开了龙卷风形成的“秘密”。

虽然龙卷风在生活中并不常见,但逐渐步入夏季的广东经常出现阴晴不定的天气、突如其来的暴风雨以及时有台风登陆,如何在恶劣天气下保护好自己和他人,是这个实验背后需要同学们思考的问题。

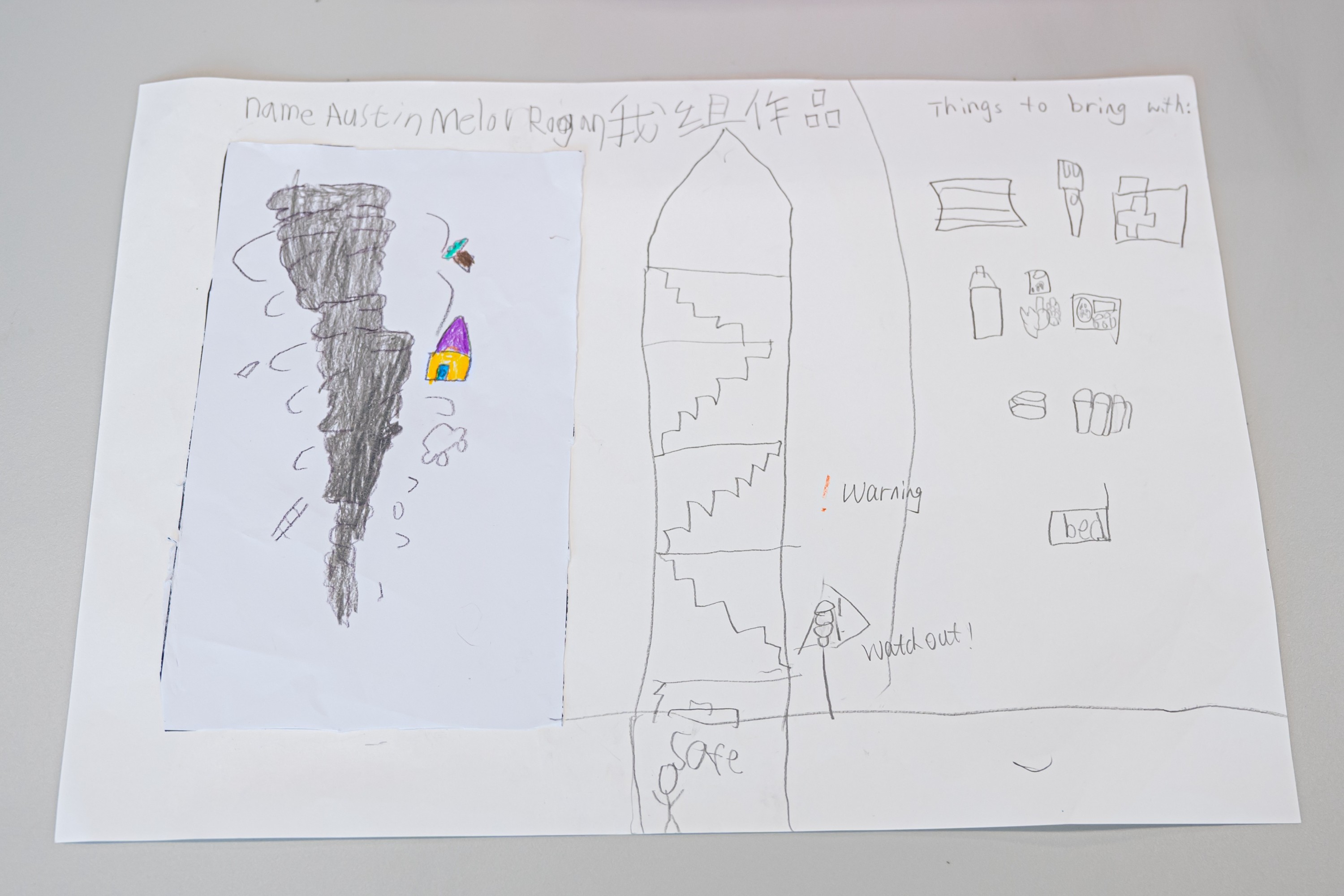

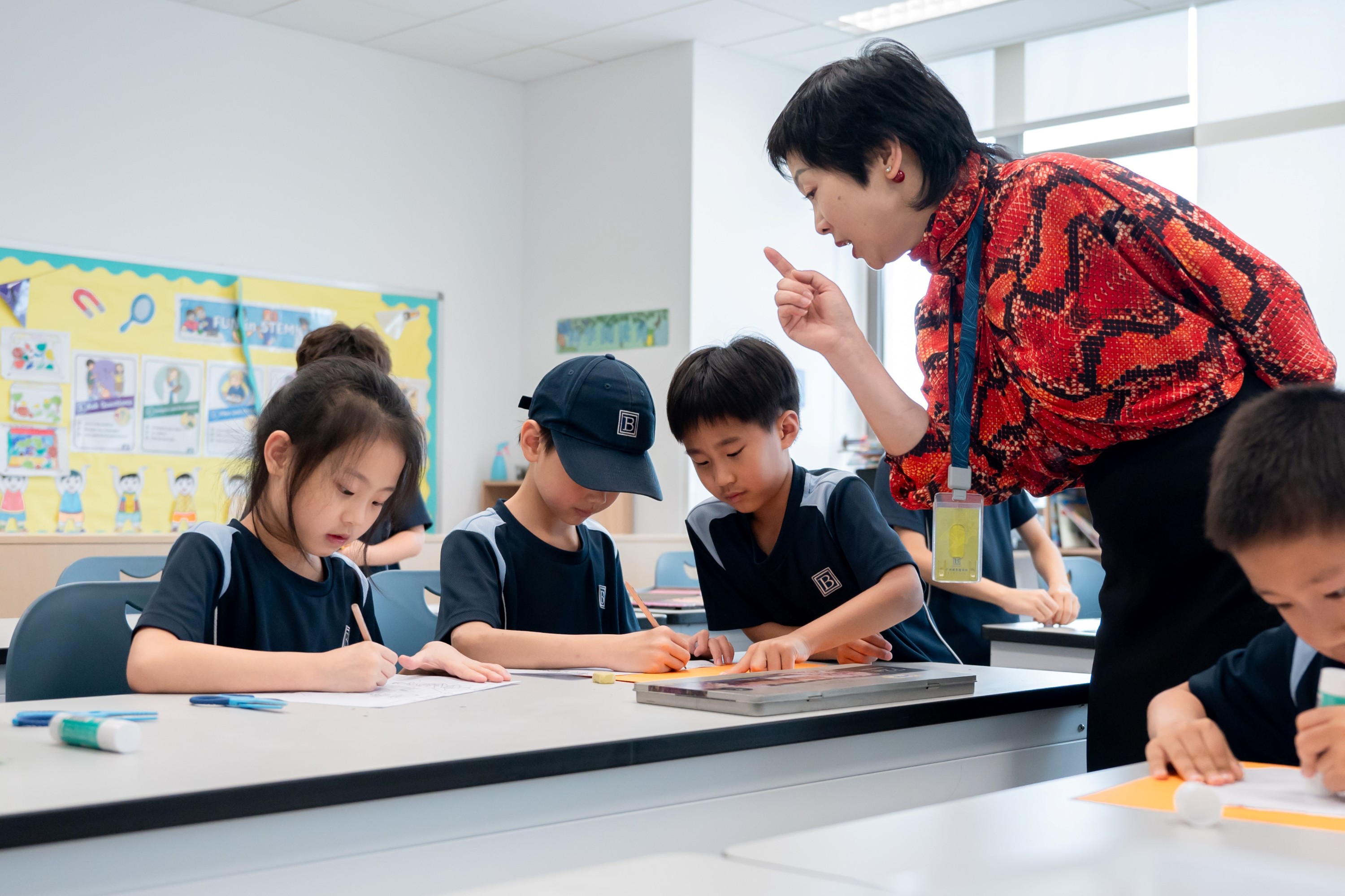

通过科普视频进一步了解了龙卷风后,同学们根据自己的理解、发挥创意,制作了紧急避险科普海报,告诉各位家长如果接送上下学时如果遇上恶劣天气该如何应对,有的甚至还触发了上学期的知识内容。同学们都出色地将所学到的知识和日常生活场景联系起来。

“对于低年级的同学来说,科学课的目的,一是要扩大学生知识面和提高他们对这门学科的兴趣;二是要锻炼他们的观察、思考能力;更重要的是,让知识与真实生活发生链接,让学生理解科学知识不仅是有趣好玩的,而且是能帮助自己和他人更好地生存和生活”,谭老师分享道。

此外,她在与中学部科学老师的交流中发现,高年级学生面临的重大挑战之一是如何做出高质量Presentation (汇报)。这也启发她在课上注重输入和输出,从课前到课堂中每个环节,都运用丰富的媒介拓展学生知识面,并锻炼学生的探究、表达能力。“这也是为他们未来的学习打下坚实的基础”。