地理X艺术课堂上,他们这样诠释“千里江山”

2025-10-15

你能否想象,一张地图,不仅是导航的工具,也可以是情感的载体、艺术的表达?

在博萃德初中课堂上,地理与视觉艺术两门学科跨界联手,给学生提出了独一无二的“地图设计师”挑战:他们需要以真实的地图区域为蓝本,以蒙德里安等抽象艺术风格为灵感,创作带有自己风格的地图作品。

这不仅仅是一次跨学科项目挑战,也是一次关于“如何理解世界”的思维突破。

科学与艺术的跨界:

一幅地图的“双重性格”

“地图是符号的艺术。”地理老师Ms. Carmen Yang在第一节课上提出了“地图设计师”项目的核心理念。这个项目既有地理学科要求的科学严谨——比例尺、地形地貌、信息精确;也有视觉艺术倡导的自由表达——色彩、构图、情感传递。

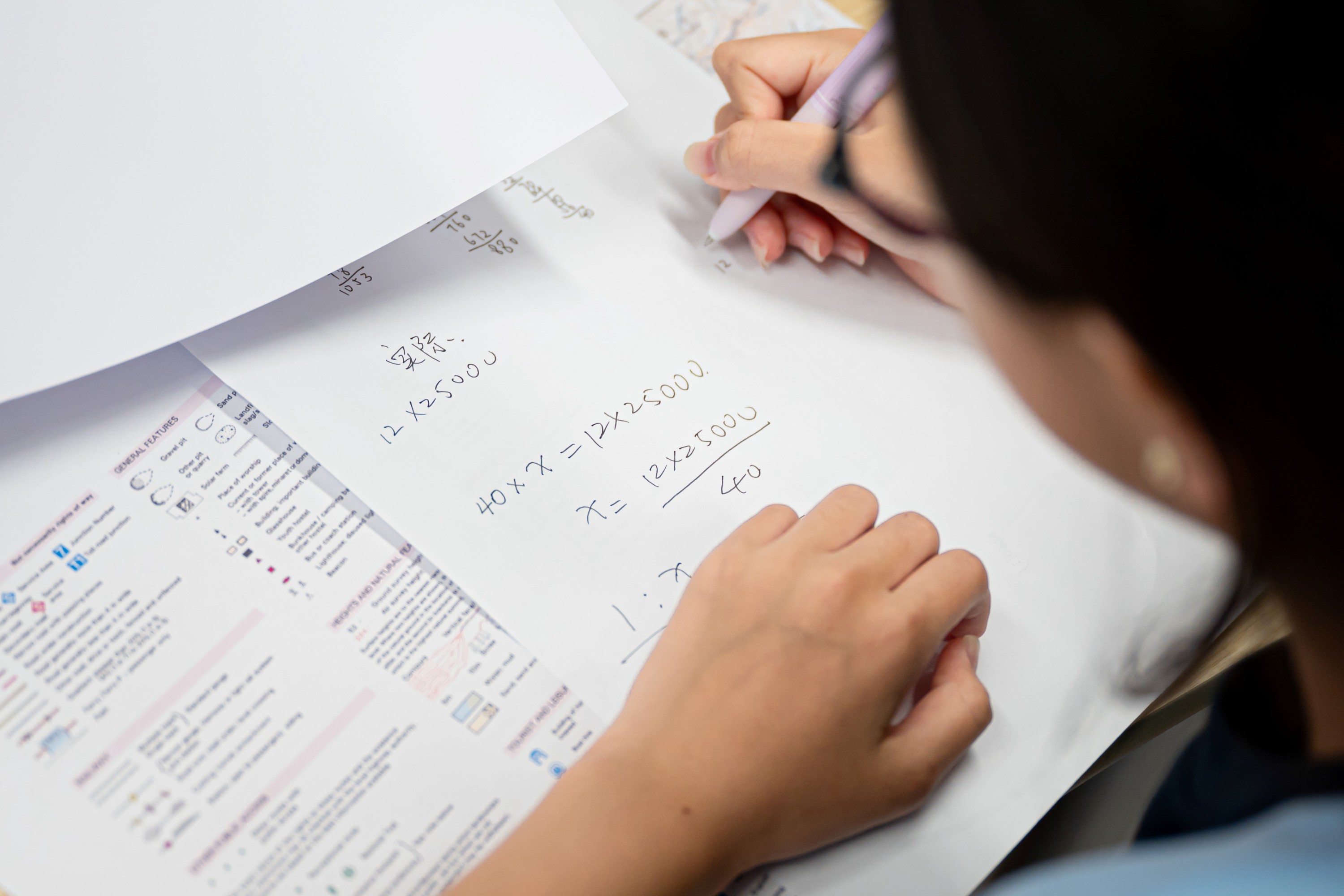

学生开始动手创作的时候,发现他们需要多个学科的知识支撑。他们首先自选一小块地图,动手测量这个区块和画布的尺寸,然后把这块区域精准地等比例“放大”到画布上开始创作。Lina F和Bella L完成作品后感叹:“整个过程中最困难的部分就是比例尺换算。”

识别和选择地图区域涉及到地理学科中的读图能力和美术中的符号思维,而图例和比例尺换算则是典型的数学计算过程。

从平面到立体:

一场“手脑并用”的探索之旅

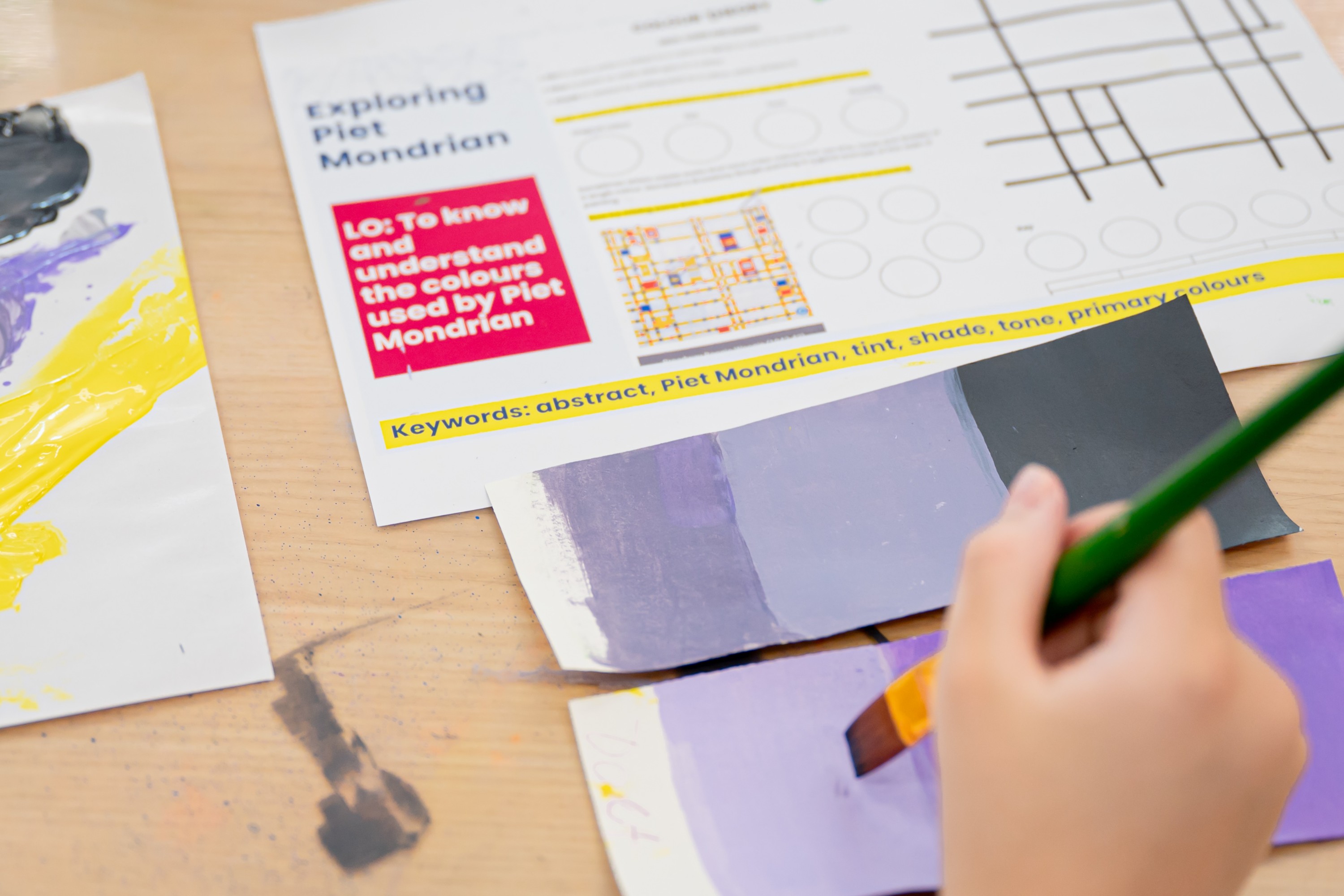

完成换算之后,艺术创作开始了。无论是蒙德里安还是平面艺术家托马耶夫斯基,他们的风格都带有强烈的色彩和明显的形状,这也是本次项目主要学习的视觉艺术风格。学生需要把精准繁复的地图抽象为风格化的艺术作品。

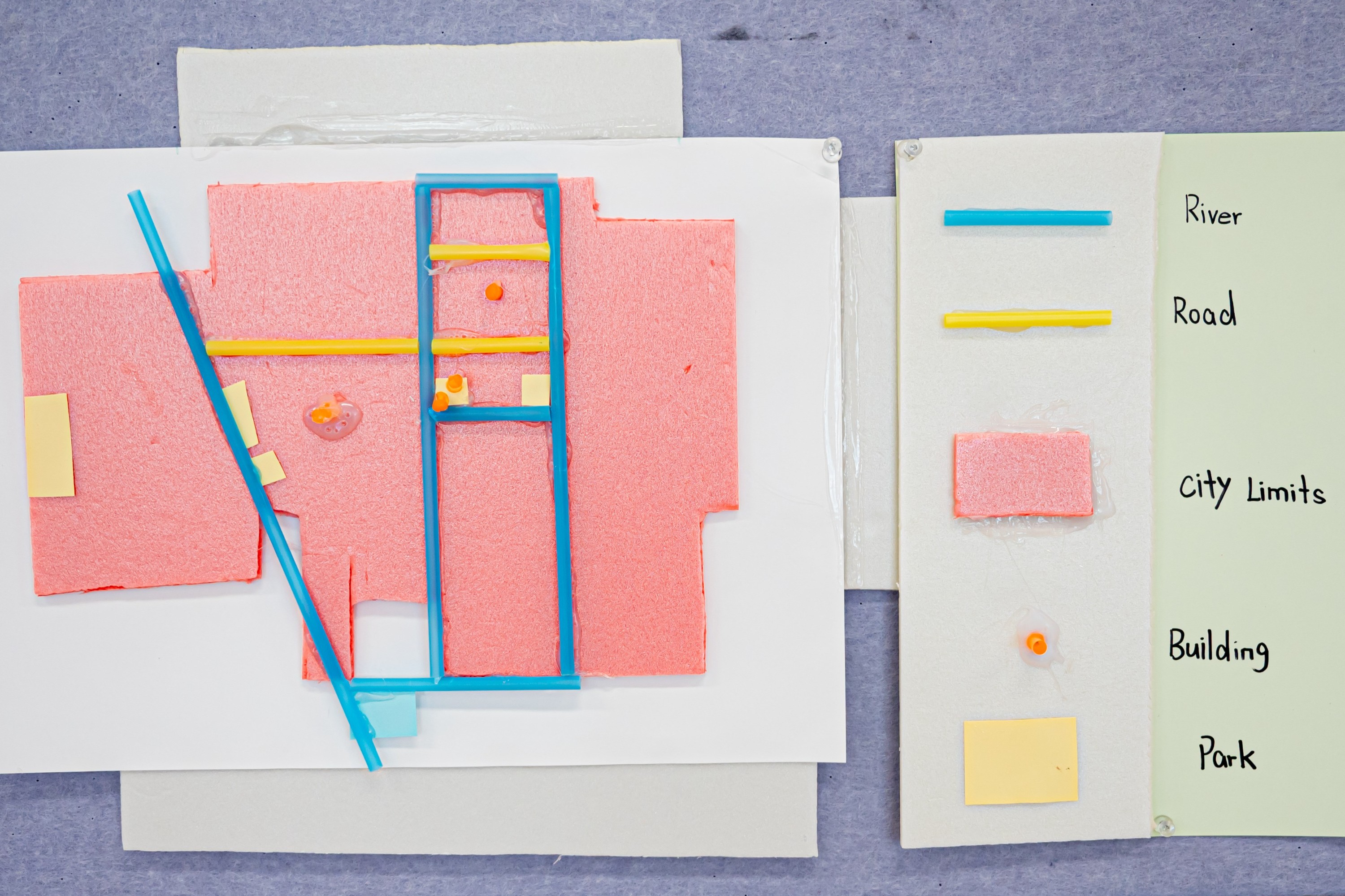

在初中部的美术教室外有这样一句话:“我用双手思考。(I think with my hands.)” 于是我们看见学生使用卡纸裁剪、折叠造型,用吸管和泡沫板拼成不同的形状来指代道路和街区……

“拿掉细节,保留形状,我们不是要复制地图,而是创作作品。”教室里不时响起视觉艺术老师Mr. Kuba Budzynski 的提醒。在一次次试错中,山川河海、道路桥梁、房屋绿地在学生们手中逐渐化为创作元素。这也是学生探索不同的视觉语言,锤炼抽象思维能力的过程。

没有标准答案:

AI时代下,培育原创力与想象力

这个地图主题的跨学科项目,Ms. Carmen Yang已经在博萃德迭代了三年。

第一年,学生用粘土捏制地形图,认识等高线等地理概念;

第二年,地理学科携手设计与技术,学生以蒙德里安风格为模板“复刻”平面地图;

到这个学年,项目给到学生更大的选材和创作空间,作品从平面走向立体,也提升了对学生原创能力的要求。

“将地理数据转化为具有美学意义的表达方式,需要结合艺术感知与地理知识,这个过程锻炼学生的适应性、创新能力和解决复杂问题的思维能力,培育对他们未来学业和职业成就至关重要的整合思维方式。”

—— 初中地理老师

Ms. Carmen Yang

同时,这个项目也无法用搜索或者AI工具找到任何“标准答案”。老师鼓励学生用作品呈现“你如何理解和表达地理概念”的过程,最后从地理知识、研究技能、批判性思维、艺术创意、设计构图和视觉效果等维度对每件作品进行全方位评估。

“我很享受尝试不同配色的过程,可以最后找到我自己最喜欢的配色方案来呈现这个地图作品。”

—— Lucy C, 七年级学生

在色彩的碰撞,线条的交织中,我们看到地球不同的角落在初中生眼中有了极具个性的艺术表达。通过这样的学习体验,博萃德希望他们能够,也应该,用更丰富而多元的视角来理解和塑造我们身处的世界,并始终保有用自己的方式讲述世界故事的热情与能力。